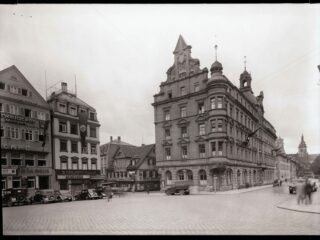

Das „Hotel Silber“ in Stuttgart

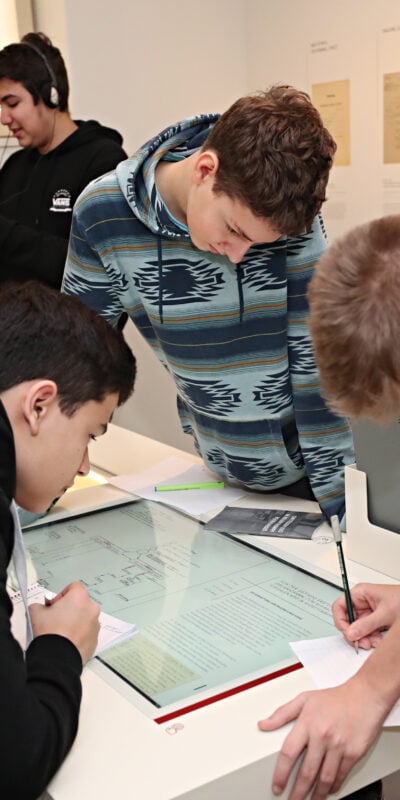

Das „Hotel Silber“ in Stuttgart war in der NS-Zeit ein Hauptquartier der Geheimen Staatspolizei. Das Gebäude wurde mehr als ein halbes Jahrhundert von der Polizei genutzt und war Zentrale der Gestapo für Württemberg und Hohenzollern. Im einstigen Ort des NS-Terrors entstand als Bürgerbeteiligungsprojekt ein Ort des historisch-politischen Lernens und der Begegnung. Ausstellungen und Veranstaltungen beschäftigen sich mit Täter*innen und ihren Opfern, mit der Polizei und ihrer Rolle in drei politischen Systemen.

Träger und Partner*innen

Träger der Einrichtung ist das Haus der Geschichte Baden-Württemberg. Partnerin ist im Rahmen eines Bürgerbeteilungsvertrags die Initiative Lern- und Gedenkort Hotel Silber e. V. Sie gestaltet zusammen mit dem Haus der Geschichte sowie der Landeshauptstadt Stuttgart, der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg und der Landesarbeitsgemeinschaft der Gedenkstätten und Gedenkstätteninitiativen in Baden-Württemberg das Programm des Erinnerungsorts Hotel Silber mit. Finanziert wird die Einrichtung vom Land Baden-Württemberg und der Landeshauptstadt Stuttgart.

Die Dauerausstellung im Erinnerungsort

Die Dauerausstellung des Hauses der Geschichte Baden-Württemberg im „Hotel Silber“ setzt sich mit der Geschichte der Polizei in dem Gebäude auseinander. Sie zeigt Kontinuitäten und Brüche in ihrem Umgang mit Minderheiten und in der Strafverfolgung, aber auch das Selbstverständnis der Polizist*innen in Demokratie und Diktatur. Warum funktionierte der Übergang von der Weimarer Republik in die NS-Herrschaft nahezu reibungslos? Wer wurde während des Zweiten Weltkriegs aus dem „Hotel Silber“ in besetzte Gebiete geschickt und war dort für Massenmorde verantwortlich? Welche Personengruppen blieben nach 1945 im Visier der Polizei? Originalobjekte sowie Dokumente, Bilder und Medien vermitteln ein differenziertes Bild von den Täter*innen und zeigen, welche Folgen ihr Handeln für die Opfer hatte.

Gestapo vor Gericht

Veranstaltungen

Öffnungszeiten & Eintritt

Adresse und Kontakt

Erinnerungsort Hotel SilberEine Ausstellung zu Polizei, Gestapo und Verfolgung

Dorotheenstraße 10

D-70173 Stuttgart

hotel-silber@hdgbw.de

+49 711 212 4040

Öffnungszeiten

Dienstag bis Sonntag und

an Feiertagen 10 – 18 Uhr,

Mittwoch 10 – 21 Uhr,

Montag geschlossen

Silvester 10 – 14 Uhr, Neujahr 12 – 18 Uhr geöffnet,

Karfreitag, Heiligabend, Erster Weihnachtsfeiertag geschlossen

Eintrittspreise

Dauerausstellung: Eintritt frei

Audioguide zur Dauerausstellung (Deutsch, Englisch, Französisch): Leihgebühr 2 Euro

oder kostenlos als WebApp

Sonderausstellung: 2 Euro (ermäßigt 1 Euro)

Anreise

Der Erinnerungsort Hotel Silber ist vom Stuttgarter Hauptbahnhof in etwa 20 Minuten zu Fuß erreichbar. Die Stadtbahnhaltestelle „Charlottenplatz“ (Stadtbahn-Linien U2, U4, U5, U6, U7, U11, U12, U14, U15 und Buslinien 42, 43, 44) sowie die Haltestelle „Dorotheenstraße“ (Buslinien 43, 44, 37) liegen je eine Gehminute vom „Hotel Silber“ entfernt.

Das Haus der Geschichte Baden-Württemberg ist Partner von bwegtPlus. Besucher*innen erhalten bei Vorlage eines tagesaktuellen bwtarif-Tickets, Schüler-Ferien-Tickets, JugendticketBW- oder Deutschland-Tickets ermäßigten Eintritt in die Sonderausstellungen.

Das Parken mit dem Auto ist u.a. in der Parkgarage Dorotheen Quartier möglich.

In der Dorotheenstraße vor dem Gebäude befinden sich zwei städtische Parkplätze für Menschen mit Behinderung.

Konzeption & Umsetzung

Ausstellungsleitung: Prof. Dr. Paula Lutum-Lenger

Kurator*innen: Sarah Stewart, Friedemann Rincke

Ausstellungsgestaltung: Wandel Lorch Architekten, Frankfurt a.M. / Saarbrücken

Die Ausstellung hat das Haus der Geschichte in Zusammenarbeit mit der Initiative Lern- und Gedenkort Hotel Silber e. V. erarbeitet.

Kuratorische Betreuung

Lea-Theresa Berg

Erinnerungsort „Hotel Silber“

Telefon +49 711 212 4048

E-Mail lea-theresa.berg@hdgbw.de

Friedemann Rincke

Erinnerungsort „Hotel Silber“

Telefon +49 711 212 3968

E-Mail friedemann.rincke@hdgbw.de